加齢黄斑変性は、年齢を重ねるにつれ発症リスクが高まる目の病気です。

進行すると視力低下、社会的失明などの可能性があり、タイプによっては改善が見込めない場合もあります。

欧米では成人において失明原因の1位、日本では4位というデータがあります。そのため、まずは加齢黄斑変性にならないように予防することが重要です。

このページでは加齢黄斑変性の予防法と、予防におすすめの栄養素を紹介します。

バランスの取れた食生活はもちろん大切ですが、必要に応じてルテイン摂取のためのサプリメントも活用し、目の健康を保ちましょう。

加齢黄斑変性はこんな病気

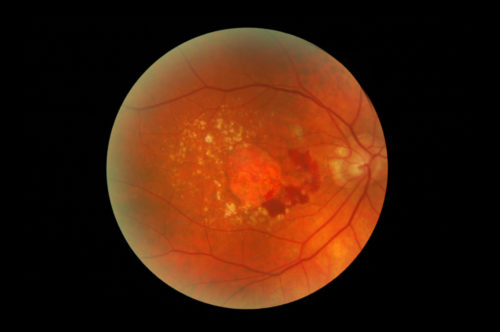

黄斑は目の網膜の中央部にある組織で、物や文字の認識、色の識別などに重要な機能を果たしています。黄斑が光を感受し、その情報が視神経を通して脳に伝えられると、初めて「物が見える」という状態になります。

黄斑が歳を重ねるにつれダメージを受け、目が見えにくくなる、視力が低下するなどの症状が現れるのが、加齢黄斑変性(AMD:Age−Related Macular Degeneration)という疾患です。裸眼視力が低下しても、矯正視力(メガネがコンタクトレンズで矯正した視力)が良いのであれば、近視や老眼などが考えられます。

しかし、矯正視力でも悪い場合は、加齢黄斑変性を含め何らかの目の病気を抱えている可能性があります。

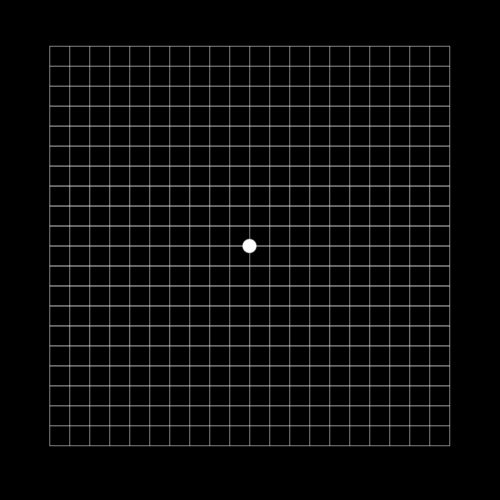

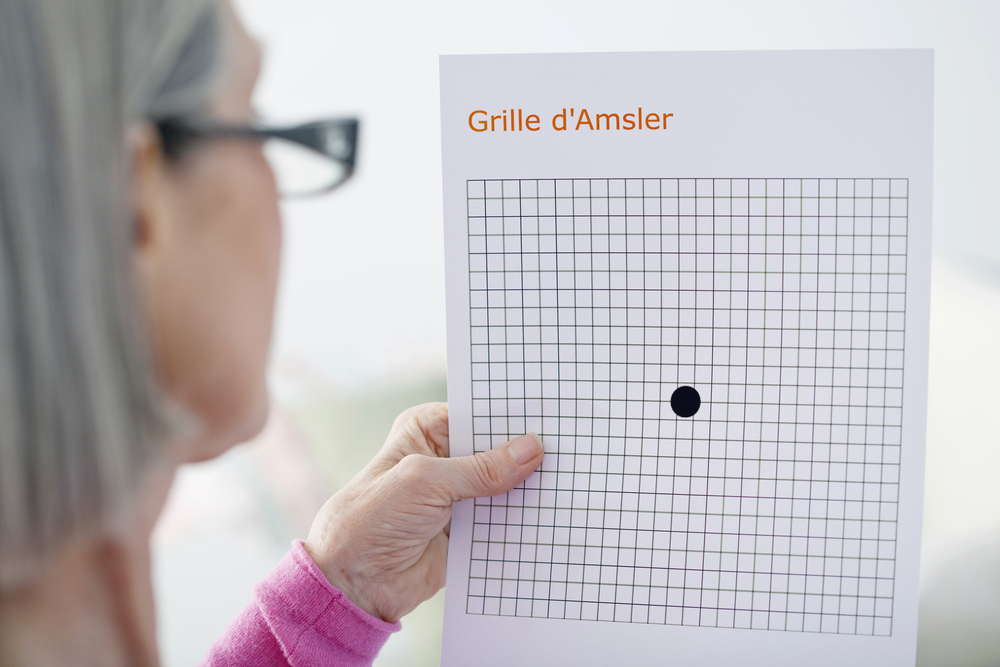

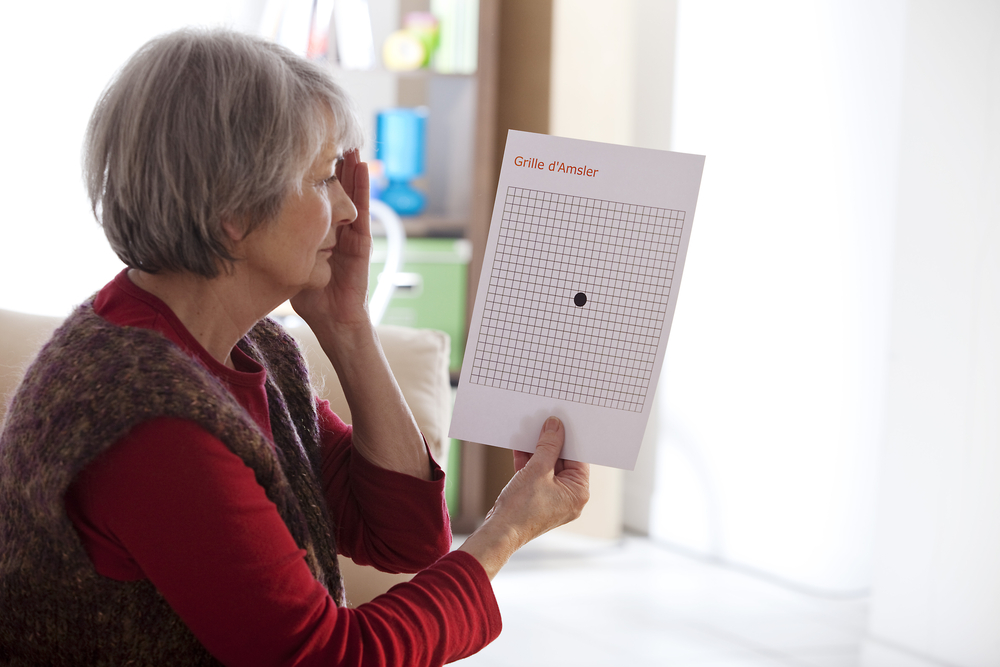

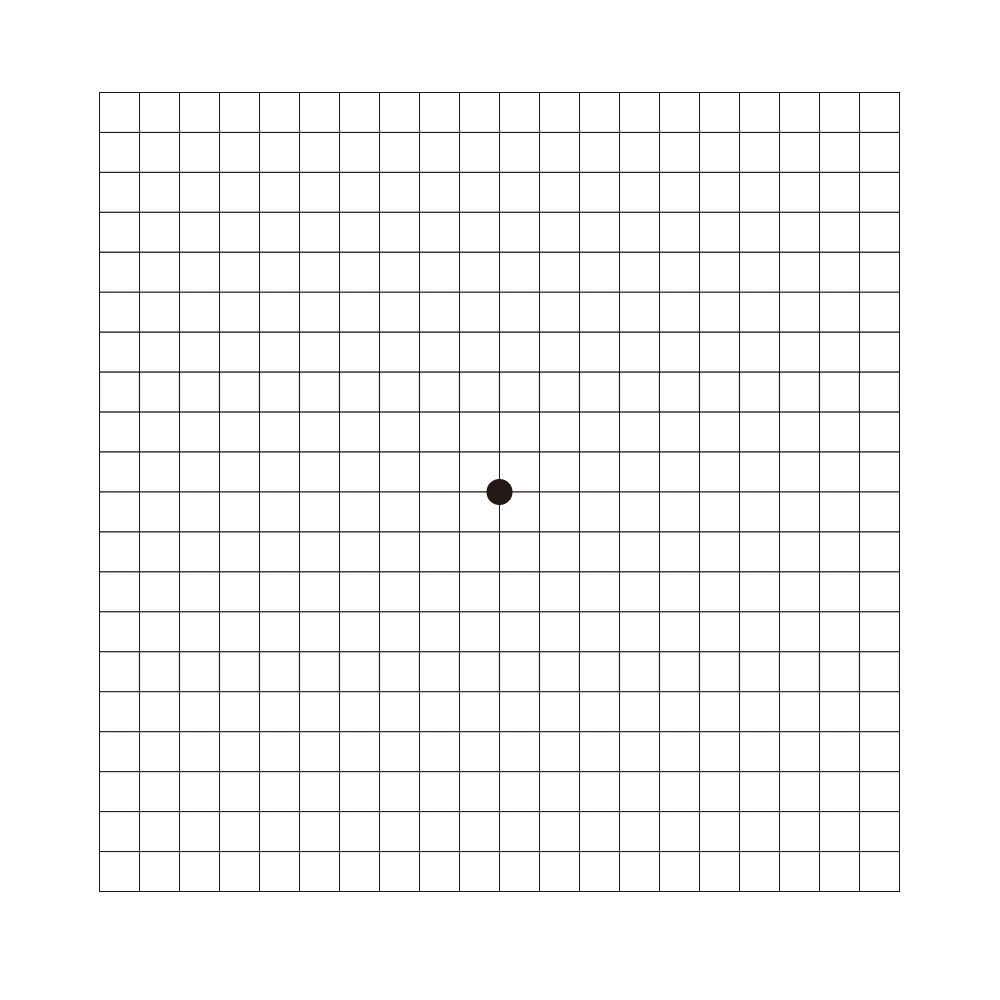

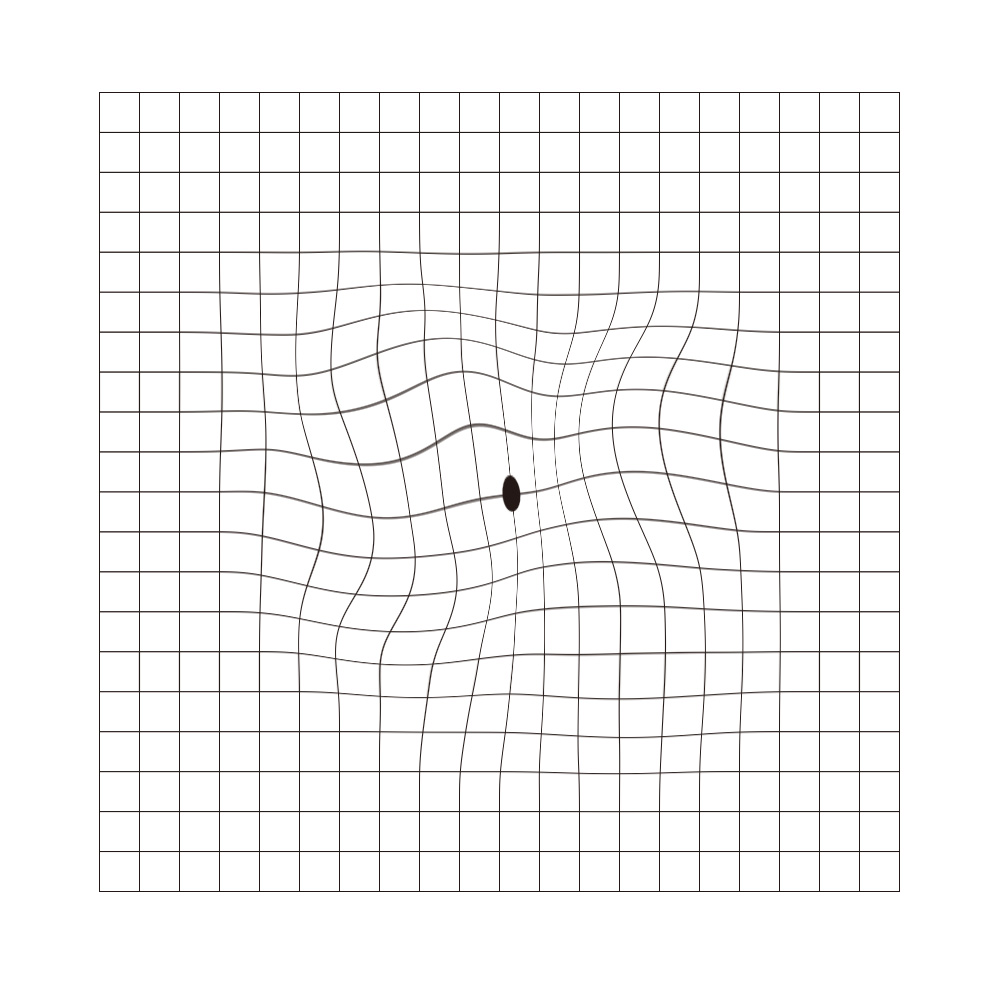

AMD発症によって、物の見え方は通常と変わります。代表的な症状は以下です。

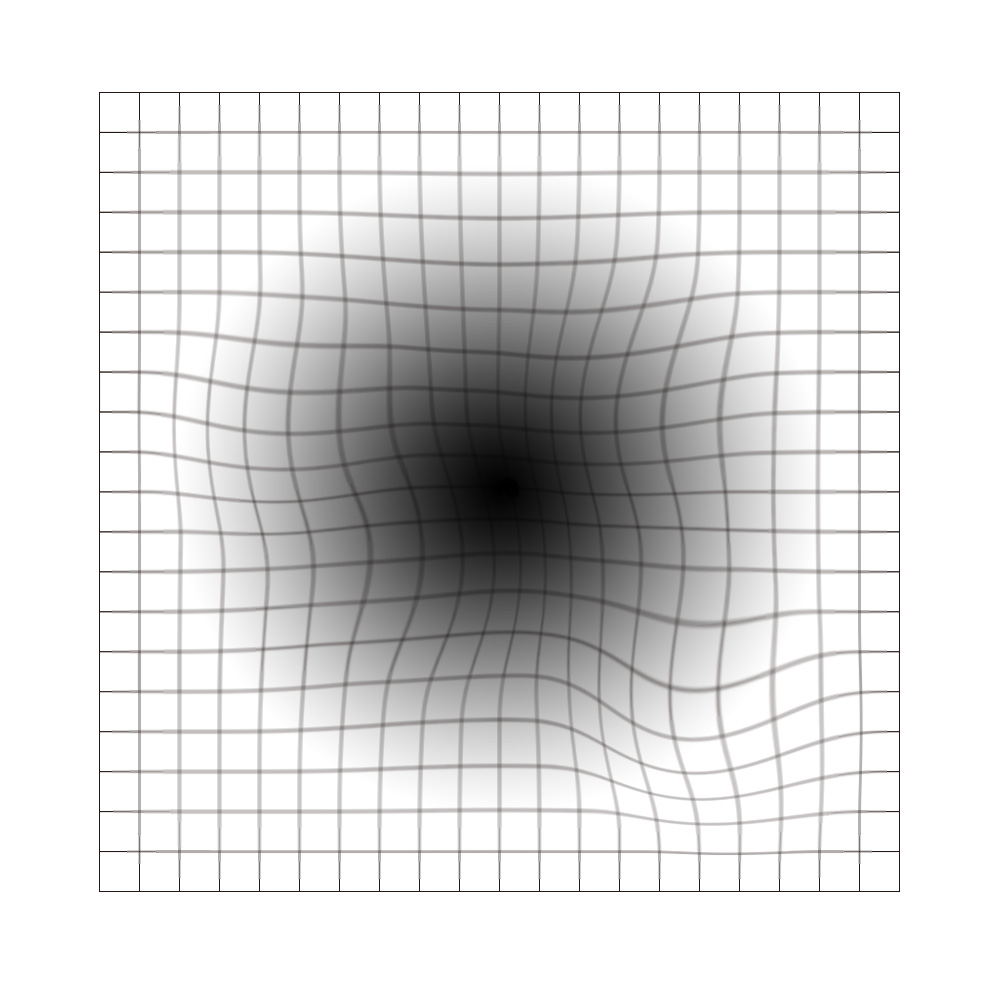

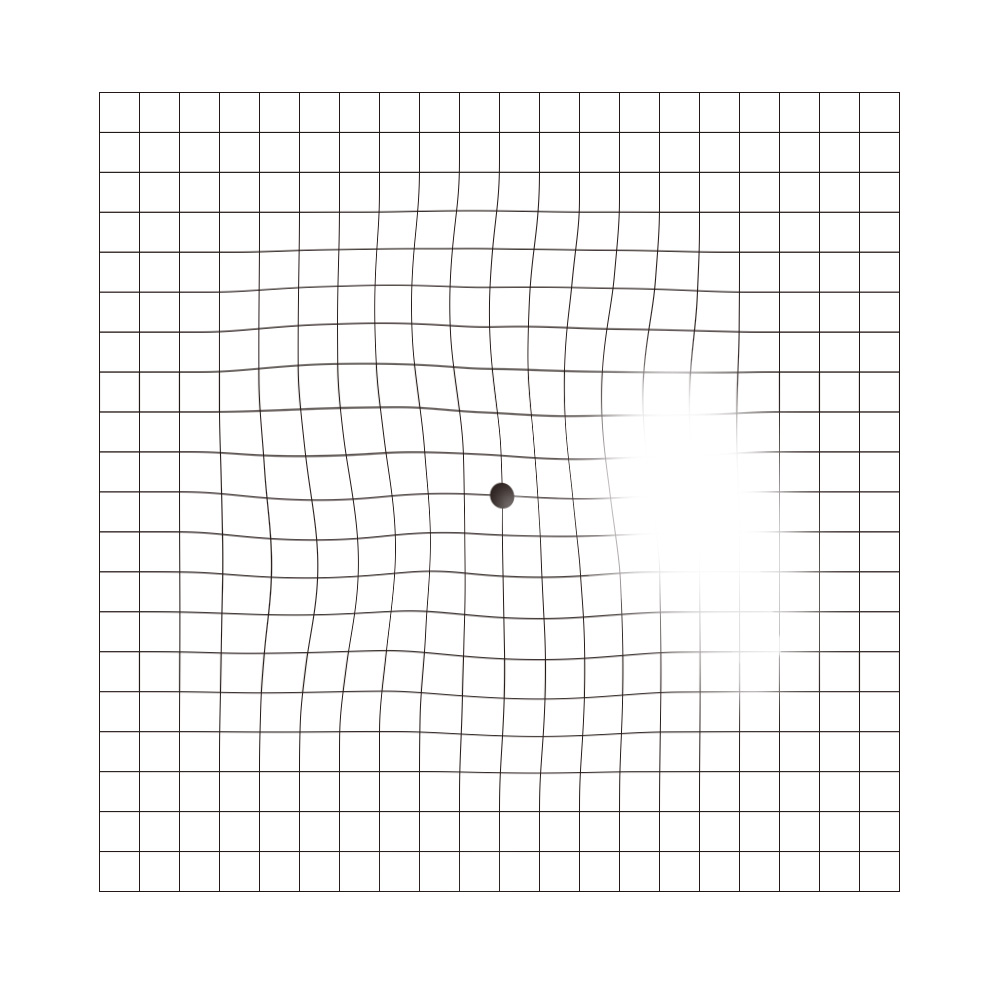

- 変視症(視野の中心が波を打ったように歪んで見える)

- 中心暗点(視野の中心が黒く見える。飛蚊症のように感じることもある)

- 視力の低下

- 色覚の異常

加齢黄斑変性は、最悪の場合社会的失明に至る病気です。

その名の通り、加齢が発症要因のひとつなので、「自分は大丈夫」と思わずに、40歳を過ぎたら定期的に病院で眼科検診を受けるようにしましょう。

↓↓加齢黄斑変性の自己チェック法はこちら↓↓

加齢黄斑変性は治る?

加齢黄斑変性の中でも、進行性AMD(遅発性AMD)と呼ばれるものは、その発症の仕方により2つのタイプに分けられます。

病気の型によっては、有効な治療法が確立されていないものもあります。

萎縮型(いしゅくがた)は治らない

萎縮型(いしゅくがた)は、網膜色素上皮という組織とブルッフ膜の間に沈着物が蓄積し、それが大きくなって長期間存在すると、網膜色素上皮が徐々に萎縮(「地図状萎縮」ともいう)して、黄斑にダメージを与えるタイプです。病状の進行は遅く、徐々に視力が低下していきます。

残念ながら、現時点で萎縮型の加齢黄斑変性の有効な治療法はありません。萎縮型の加齢黄斑変性は治せないので、予防がとても重要です。また、なかには滲出型に移行するケースもあるので、定期的に検査した方がよいでしょう。

滲出型(しんしゅつがた)は治療により改善する可能性がある

一方で、滲出型(しんしゅつがた)というタイプは、治療により症状の改善が見込めます。

滲出型は、網膜色素上皮細胞の下にある脈絡膜という部分に新生血管ができ、黄斑が圧迫、障害されるタイプです。そのため血管新生AMDともいえます。

脈絡膜新生血管は非常にもろく、体液がたまって浮腫となり、やがて血管が破れ滲出した体液が黄斑にダメージを与えます。

日本人は萎縮型よりも滲出型の方が患者数が多いと報告されています。滲出型は病気の進行が早く、治療しないと数か月で急に視力が低下します。

視力が落ちると視覚から得る情報量が減り、日常生活にも支障が出て、外から刺激を受けることも少なくなるため、高齢者なら認知症を発症する原因にもなり得るのです。

滲出型の加齢黄斑変性においては、予防ならびに早期発見・早期治療が重要です。

見え方に異変を感じたら早急に医師の診断を受けましょう。

加齢黄斑変性の滲出型(しんしゅつがた)の治療法

滲出型の加齢黄斑変性の場合、以前は新生血管抜去術という治療法がとられていたこともありました。しかし、エビデンスをみても満足のいくものではありませんでした。現在は眼科医によって以下のような治療が行われています。

抗血管新生療法

滲出型加齢黄斑変性の原因となる新生血管は、血管内皮増殖因子(VEGF)というタンパク質によって成長が活性化されます。このVEGFを抑える薬剤を眼球内の硝子体に直接注射し、新生血管を退縮させる治療法です。「抗VEGF療法」ともいいます。

抗血管新生療法は、比較的安全性が高く精神的負担も少ないため、滲出型加齢黄斑変性の治療の第一選択となっています。

治療前に自宅で感染予防の点眼薬をさします。最初は1ヵ月ごとに連続3回注射し、そのあとは定期的に検査を行って、状態がよければ経過観察、再発していれば注射する、といった流れで治療を継続します。

光線力学的療法

新生血管に集まる性質がある特殊な薬剤を腕から注射し、レーザーを当てて新生血管を破壊する治療法です。

新生血管以外にはレーザー治療の影響がないので、効率よく除去できます。抗血管新生療法の補助的な治療として、併用して行われます。

レーザー光凝固術

黄斑の中心部以外に新生血管がある患者を対象に行われるのが、レーザーによる光凝固です。

レーザーを照射した部位は視細胞がダメージを受けて見えなくなりますが、網膜の中心まで新生血管が伸びるのは防ぐため、視力低下を抑えるという点で確実性はあります。

ちなみに、黄斑上膜または内境界膜剥離術といった硝子体手術は科学的根拠のある標準治療ではないことを覚えておきましょう。

加齢黄斑変性の効果的な予防法

早期発見・早期治療とならんで大切なのが、加齢黄斑変性の予防的治療です。

加齢黄斑変性の発症にはいくつかの身近な要因が関連しています。原因となる生活習慣を避けることが、加齢黄斑変性を予防する第一歩になります。

日常生活で以下の予防法を実践しましょう。

紫外線を避ける

紫外線は、網膜にダメージを与えて加齢黄斑変性を引き起こす要因のひとつです。

白内障を進行させることでも知られています。

特に日差しが強い日に外出する、長時間屋外にいるなどの場合は、進行予防のためにもサングラスをかけて紫外線から目を守りましょう。

また、PCやスマホから発されるブルーライトなどの光ストレスも網膜に悪影響を与えるとされているので、長時間見続けることのないよう心がけましょう。

禁煙する

加齢黄斑変性の3大要因と言われているのが、加齢、遺伝、そして喫煙です。

喫煙は、体内の酸化ストレスを抑制する物質を阻害し、体にダメージを与えます。それが網膜に及ぶと、加齢黄斑変性になると考えられています。

加齢黄斑変性予防のためにできる生活習慣の改善策のうち、もっとも重要なのが禁煙です。

喫煙はさまざまな病気の原因になり、百害あって一利なしです。喫煙者の方は、少しずつ本数を減らす、禁煙外来に行くなどして対策しましょう。

運動をする

運動は、体だけではなく目の健康を守るためにも効果的です。

適度に運動すると、筋肉が発達して血流が促進され、網膜付近の細胞にも必要な栄養素がスムーズに届くようになります。運動不足だと感じている人は、毎日の散歩からでもいいので、適度な運動を続けることを心がけましょう。

毎日のちょっとした運動が加齢黄斑変性、さらには糖尿病などの生活習慣病の予防にもつながるので、無理のない範囲からはじめましょう。

加齢黄斑変性の予防におすすめのサプリメント

加齢黄斑変性の予防には、バランスの取れた食生活が欠かせません。

しかし、食事だけで必要な栄養素を補うことが難しい場合は、予防に効果的な成分を含むサプリメントの利用がおすすめです。サプリメントの服用は即効性はありませんが、毎日継続することで目の健康維持に役立てることができます。

アメリカで実施されたAREDS(エイレッズ:Age Related Eye Disease Study)およびAREDSⅡという大規模臨床調査の結果、加齢黄斑変性の発症抑制に効果的な成分が報告されました。

下記の成分を組み合わせて配合したサプリメントに有効性が期待できます。

ビタミン

健康情報に必ずといっていいほど登場するのがビタミン。なかでも、特に加齢黄斑変性の予防に効果的とされているのがビタミンCとビタミンEです。

この2つのビタミンには抗酸化作用があり、網膜の細胞を活性酸素・酸化ストレスから守る作用があります。

ビタミンCを多く含む食材には、パプリカ、アセロラ、ブロッコリーなどがあります。ただしビタミンCは水溶性で調理の過程で失われやすいので、きちんとビタミンC摂取をするために調理方法には注意しましょう。

ビタミンEを多く含むのは、アーモンド、モロヘイヤ、西洋かぼちゃなどです。

ほか、ビタミンAに変換されるβ-カロテンにも予防効果があるといわれています。β-カロテンは春菊やにんじんなどに多く含まれます。

予防とは違いますが、眼精疲労の改善に作用するといわれているビタミンB群も摂取しておいて損はありません。

ビタミン摂取のためにさまざまな食材を毎日の食事に取り入れるのは大変です。

サポート的な位置づけでマルチビタミン群のサプリメントの機能性に頼るのはひとつの手です。

ミネラル

2001年に米国で実施された大規模臨床試験・AREDSにおいて、抗酸化ビタミンとともに抗酸化酵素を構成する亜鉛と銅といったミネラルを摂取すると、加齢黄斑変性の進行リスクが抑制されると報告されました。

ただし、亜鉛と銅は過剰摂取による影響もあるので、摂取量には注意しましょう。厚生労働省では、18歳以上の男女における耐容上限量(健康被害が生じるリスクがないとされる習慣的な摂取の上限量)を、亜鉛は年齢・性別に応じて35~45mg / 日、銅は10mg / 日と定めています。

亜鉛は、魚介類、肉類、野菜類などさまざまな食品から摂取できますが、特に含有量が多いのは、牡蠣や豚レバーです。

銅も幅広い食品から摂れる栄養素ですが、特に多く含まれるのは、牛レバー、イカ、ピュアココアなどです。

ゼアキサンチン

ゼアキサンチンは緑黄色野菜に含まれる色素であるカロテノイドのひとつで、黄斑色素として視細胞を保護する働きや抗酸化作用があります。

2013年に実施されたAREDSⅡにおいても、ゼアキサンチンとルテインを含むサプリメントの服用が、加齢黄斑変性の進行抑制をするとの研究成果が報告されています。

ゼアキサンチンを多く含むのは、パプリカ、トウモロコシ、柿などの食材です。

ルテイン

ルテインは、ゼアキサンチンと同じくカロテノイドの一種で、水晶体や黄斑部に多く存在します。ゼアキサンチンと共に、黄斑色素量を維持する作用メカニズムを持ち、光刺激から目を守るといわれています。海外では、ルテインを含め抗酸化サプリメントの加齢黄斑変性に対する有用性が認められ、標準的治療のひとつとして位置づけている国もあります。

日本眼科学会の加齢黄斑変性の治療指針においても、AREDSの結果について言及されています。

ルテインは、ほうれん草やブロッコリーなどに多く含まれています。

加齢黄斑変性の予防は手軽なサプリメントからはじめましょう

加齢黄斑変性の予防には、禁煙や運動、バランスの取れた食生活など、生活習慣の見直しが大切です。

食事だけで栄養素をカバーできないときは、加齢黄斑変性の予防につながる成分を含んだサプリメントを取り入れてみてはいかがでしょうか。

『朝のルテイン』は、ルテインやゼアキサンチンを摂取できるサプリメント商品です。便利なゼリータイプで、手軽に続けられます。

定期購入なら通常価格よりもお得なうえ配送料無料で利用できます。レビューも参考に検討してみてはいかがでしょうか。

まずは、目の健康を守る生活習慣をはじめましょう。